地球環境について考え行動する日『アースデー(4月22日)』と、大麻カルチャーを祝う「世界マリファナデー(4月20日)」はたったの2日違い。気候変動問題への関心が高まるにつれ、この2つのイベントは連動しつつあります。本稿ではアースデーの麻を使った企みと、マリファナデーの気候変動に関する取り組みについて紹介します。

アースデーってどんな日?

地球環境について考える日と言われても、具体的にピンとこないことも多いアースデー(4月22日)。初めてイベントが開催されたのは、ベトナム戦争が激化し世界各地で大きな反戦運動や学生運動が起きていた1970年です。

これは人類が初めて宇宙からとらえた丸い地球の姿を目にしたNASA(アメリカ航空宇宙局)のアポロ8号の打ち上げから2年後のこと。この時に撮影された、青い地球の姿をとらえた写真は、世界中の人に驚きとインスピレーションを与えたといわれます。

「地球にいいことをしよう」というメッセージは、ネットのない時代にもかかわらず全米でどんどん広がり、自然を楽しんでそのありがたみを実感したり、車社会のアメリカで自動車を使わず自転車移動に挑戦したりと、人々はそれぞれのスタイルでアースデーに参加するようになりました。アメリカでは環境省がつくられ、環境に関する法整備も生まれることになった市民運動だったのです。

東京・銀座で週末や祝日に実施されている歩行者天国も、アースデーをきっかけに始まった取り組みでした。

現在では、気候変動問題や脱炭素ビジネスに非常に注目が集まっているため、企業やサステナブル社会推進団体を巻き込んだ、より大きな世界イベントに成長しています。米Googleでは今年の4月22日、検索ページトップのロゴが「地球環境温暖化により後退する氷河」「グレートバリアリーフの、海水温上昇によるサンゴ礁の白化」など、気候変動の影響を示すタイムラプス画像に入れ替え、世界中に環境保護の大切さを訴えました。

世界マリファナデーはなんで4月20日なの?

世界マリファナデーの由来も、アースデーと同じ1970年代のアメリカにあります。

420(フォー・トゥエンティ)は大麻を表すスラング。71年、カリフォルニアの高校に通っていた男子学生グループ五人が、湾岸警備員がこっそり育てているマリファナを手に入れようと、放課後4時20分にある銅像の前で待ち合わせをしたことがきっかけとなっています。

「4時20分に像の前で会おう」というメッセージは仲間だけに通じる「420(フォー・トゥエンティ)」という暗号に変化してマリファナの合言葉になり、その後、反戦と自然回帰をスローガンにしたヒッピーカルチャーの合言葉に変化し、全米、そして世界へと広まっていきました。

この「大麻=420(フォー・トゥエンティ)」という俗称が4月20日=世界大麻デーの由来です。

嗜好用の大麻が合法化されているカナダなどの国では、4月20日になるとバンクーバーなどの都市部で大きなフェスティバルが開催され街じゅうが大麻の煙に包まれます。

また州によって大麻喫煙が合法化されている米国でも、コロラドやカリフォルニア州などの大麻合法州で一大イベントが行われます。

ヨーロッパのように嗜好用大麻が合法化されていなくても比較的取締りがゆるい国でも、公園などの公共スペースで大規模なマリファナフェスティバルが開催されます。

また、毎日4時20分も数字にちなんでマリファナ・タイムとされており、世界中の大麻愛好者が一服を楽しむ時間になっています。

2つのイベントの共通点は

どちらもほぼ同時期に生まれたイベントですが、共通しているのはラブ&ピースの精神。60年代後半から70年代のヒッピーカルチャーは、60年代に活発化した公民権運動や、泥沼化していたベトナム戦争への反感が強く関係しており、また自然回帰を目指す若者たちの大麻喫煙カルチャーとも強く結びついています。

円の中に鳥の足のような形を加えた反核のシンボル「ピースマーク」がヒッピーカルチャーの合言葉「ラブ&ピース」のシンボルとして使われるようになりました。

現在も多様性の受け入れや共存に注目が集まり、気候変動問題への関心がこれまでになく高まっていること、パンデミックや紛争といった不安定な社会状況など、50年も前のこの時代と現在はかなり共通するものがあるのかもしれません。70年代カルチャーで性の解放を表したレインボーフラッグは、現在では虹のマークが多様性や感謝を示すシンボルとして親しまれています。

2つのイベントは、地球平和やナチュラル志向、環境保護マインドなど時期的に近いという以上にも共通点がいっぱい。

マリファナデーに大麻喫煙愛好家が集まってハイを楽しむだけでなく、大麻由来の環境に優しいサステナブルな製品を世の中に知ってもらう見本市の役割を兼ねるようになりました。

麻が結ぶ2つのコンセプト

マリファナデーが地球環境保護とつながっているのは、マリファナやヘンプなどに代表される麻という植物が非常にサステナブルな特性を持っているためです。

大麻やマリファナと聞くと、精神を高揚させる成分が問題視され、危険なイメージを持つ人が多いのですが、大麻草自体は紀元前から人類の歴史と共にあった大切な作物です。

麻は繊維を利用し衣料品やロープ、紙をつくったり、薬や神事にも使われました。

古代エジプトやローマではリネン(亜麻布)が重宝され、インドの遺跡からは、ヘンプ繊維を使ったレンガやコンクリートのような住居用素材も見つかっています。

非常に強い繊維であるため、古代ギリシャでは鎧として使われていた記録も残っています。

さらに進化した麻の利用法

現在はこの麻の繊維をさらに加工する技術が進歩し、麻の繊維から生分解性プラスチックなどが作られるようになっています。いつかは枯渇してしまう石油に頼ることなく様々な製品を作ることができ、製造途中で排出される環境ガスも大幅カット。

植物性素材から作られた生分解性プラスチックは、廃棄されたあと微生物に分解され比較的短期間で土に還るため、ゴミになっても焼却の際に有毒ガスを生み出さず、埋め立てゴミとなって土や海洋に残り続ける心配がありません。

また痩せた土地でもよく育ち、害虫や病気にも強い麻は、農薬や水をあまり必要としないため土壌を汚染することがありません。3ヶ月で収穫できるほど成長が早いため生産量の点からも様々なニーズに応えることが可能です。

ここからは大麻デーとアースデー、2つのイベントがクロスした事例を見ていきましょう。

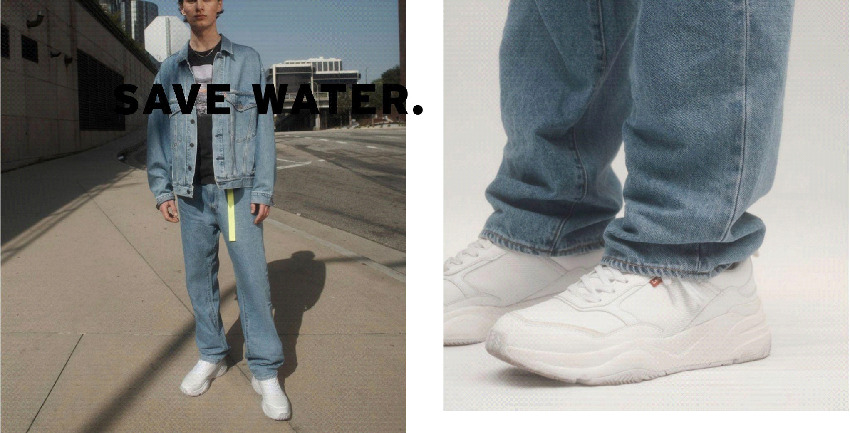

サステナブルなファッション

ファストファッションや使い捨てカルチャーによって、年間数千万トンの「ファッションごみ」が生まれています。ポリエステルなどの合成繊維で作られた衣類は廃棄されても分解されるまで長い年月がかかる上、燃やすと有害ガスを生み出し、洗濯するとマイクロプラスチックが水に放出され海や河川を汚染します。

また天然素材であるコットンは、栽培に大量の水と農薬を必要とするため栽培者への健康被害や土壌と水質汚染が問題視されています。このためにオーガニックコットンを使う動きが盛んになりましたが、水の問題は解決されないままです。コットンのTシャツ1枚作るために必要な水の量は、人間1人が3年かけて飲む水の量に匹敵するといいます。

このような問題を解決するため、現在では多くのブランドが脱プラスチックなど環境問題改善の取り組みを行っています。

海洋ゴミになっているプラスチックを再利用したスニーカーや衣類、そしてサステナブルな麻を素材に使ったファッションがその代表例です。

アディダス では、海洋環境保護に取り組む団体Parleyと提携し、海に捨てられたプラスチックごみを使ったスニーカーを発表しています。

またリーバイスやメイドウェルなどのカジュアル・ブランドではこれまでヘンプ繊維を使ったジーンズ・コレクションを発表しています。

レザーやプラスチックの代わりにヘンプ素材を使ったアイウェアHemp Eyewear Edinburgh

(https://hempeyewear.com/)や、腕時計ブランドHemp MVMNT (https://hempmvmnt.co.uk/

)も登場しています。

またドイツ生まれのチョコバーnuchocはヘンプシードを使った100%オーガニックのチョコバー。フェアトレードのカカオ豆を使用しココナッツシュガー使用でプラスチック・フリー包装。1つ購入するごとに、売り上げが1本の植林に使用されます。アースデーの活動もサポートしているサステナブルなブランドです。

今日できること・身近なことから始めよう

アースデーやマリファナデーは人々に意識してもらうための単なるきっかけに過ぎません。

世界平和や環境改善に取り組む方法は身近にたくさんあります。

例えば

⦁ 食品ロスを出さないよう買い過ぎない(世界の食品ロスの半分は家庭から)

⦁ 買い物の際はオーガニック商品を選ぶ

⦁ 天然素材を選ぶ

⦁ 地産地消を心がける

⦁ 肉を減らし、豆やナッツ、ヘンプシードなどの植物性プロテインを取り入れる

⦁ エコバッグやマイボトルを利用する

⦁ リサイクルを行う

など、私たちにできるサステナブルな取り組み・活動はたくさんあります。

またサステナブル商品は、安さを追求しているのではないため従来品より高価な場合もありますが、天然素材を用い、地球環境に配慮しながら作られたものはこれまでの大量生産品よりも価格が高くなるのは一般的と言えるでしょう。

こういった商品を選ぶことは無駄を減らし、良心的な生産者をサポートすることにもつながります。

情報・知識を得るだけでなくきちんと行動につなげるためにも、生活のあらゆるシーンでエシカル消費(※)を心がけることは今後さらに重要になっていきます。

完璧を目指さなくても、少しだけ入れ替えてみる、週1回だけトライしてみることで変化が起こります。自分のサステナブルな活動をシェアして、周りに関心を持ってもらうことも大きな助けになるでしょう。

※エシカル消費とは

消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。(消費者庁)

参考資料