オーストラリアの研究チームが、CBDの効果を飛躍的に高める方法を開発しました。今後実用化されればより少ない投与量で効果的な治療ができる可能性があります。

CBDの効果を最大6倍アップ

オーストラリア南大学の研究チームが、ヘンプ由来の成分CBD(カンナビジオール)の力をより引き出す新しい技術を開発しました。CBDには炎症や痛みをやわらげたり、神経を保護する作用などさまざまな効果があり現在注目を浴びていますが、水溶性が低く成分が有効に吸収されにくいという課題がありました。

今回の研究ではリン脂質複合体(リンを含む脂肪の一種)を使うことで、腸での吸収率がなんと最大6倍(32.7%)もアップ。これにより少ない量でもしっかり効果が出せるようになり、治療の効率を上げたり副作用のリスクをも減らせる可能性があることがわかりました。

CBDってどんな成分?

CBDは大麻草(ヘンプ)に100種類以上含まれるカンナビノイドと呼ばれる成分の一種です。いわゆる「ハイになる」ことで知られるTHC(テトラヒドロカンナビノール)とは違って、精神的な作用がなく、そのためCBDは依存性や乱用の心配が少なく、安全な成分として幅広い分野で研究・利用が進んでいます。

ヘンプが古くから薬草として使われてきたことからもわかるように、ヘンプから抽出されるCBDには体内の炎症や痛みをおさえたり、吐き気やけいれんの症状を抑えたり、不安や不眠状態を緩和するなど心身の健康に役立つさまざまな作用を持っています。てんかんやパーキンソン病、多発性硬化症といった神経に関わる病気への効果も期待されていて、今では世界中の医療現場で活用が広がってきています。

私たちの体内には、本来備わっている生体システムであるエンドカンナビノイドシステム(ECS)が存在します。ECSは食欲、睡眠、痛み、炎症、免疫機能、感情など、様々な生理機能を調整する役割を担っていて、CBDはこのECSの受容体(主にCB1受容体とCB2受容体)に直接的または間接的に作用することで、ECSのバランスを整えて効果を発揮すると考えられています。ただしCBDは体内に取り入れてもその一部しか有効に効果を発揮できないという性質があります。このためCBDのバイオアベイラビリティ(生物学的利用能)を高めるための研究や開発が進められていました。

効果を最大限に引き出す「カギ」とは

薬やサプリが体の中でどれくらい働いてくれるかを示す指標を「バイオアベイラビリティ(生物学的利用能)」と呼びます。たとえば飲み薬の場合、それが胃や腸でどれだけ吸収されて、ちゃんと血液中に届くかによって効果の出方が大きく変わってきます。

ちなみに「バイオアベイラビリティ」と「吸収率」は似ているようで少し違います。「吸収率」は、飲んだ薬がどれくらいのスピードで、そしてどれくらいの量が体の中に取り込まれて血液に入っていくか、ということを表す指標です。一方のバイオアベイラビリティは、体に入った薬のうち、どのくらいが実際に効く場所まで届いて、ちゃんと効果を発揮できる状態になるかを示しています。こちらもスピードと量の両方が関係します。

つまり吸収率は「体にどれだけ入ったか」、バイオアベイラビリティは「入ったうち、ちゃんと使える状態になったのはどれくらいか」と考えることができます。

CBDも例外ではありません。CBDは「脂溶性」といって水に溶けにくい性質を持っています。そのせいで一定の効果を感じるにはそれを見越した量を摂取する必要がありました。これまでにも合成されたCBDを使ったり、自己乳化型システムを使ったり、ゼラチンのペレットにCBDを入れる方法など、いろんな工夫によってバイオアベイラビリティを高めるが試みが行われてきました。そして今回の実験ではCBDの弱点をカバーしてバイオアベイラビリティが最大6倍まで上昇。少ない量でもちゃんと効くという発見は大きなブレイクスルーとなります。

研究ではナノサイズのCBD-PLC粒子を作るために、最適なリン脂質の組み合わせを見つけました。このリン脂質複合体は、CBDをそのまま飲んだ場合と比べて、3時間以内での溶解率を大幅にアップさせました。さらに、細胞への取り込み実験では、CBD-PLCは純粋なCBDよりも32.7%高い透過性を示し、腸壁からの吸収がより効率的に行われることが確認できました。またこの技術は熱や光、酸素などにさらされても安定性を保ち続けるため、医薬品として使う場合もより信頼性が高まります。

治療効果と副作用のバランス

投薬治療の大きな課題の一つは、副作用と効果のバランスです。一般的に、薬物の投与量を増やすほど効果は高まりますが、同時に望ましくない副作用のリスクも大きくなります。もともとCBDは化学薬品に比べて副作用が非常に少ないことでも知られていますが、今回の技術で吸収率が改善されれば少ない量で効果を上げることができるため、副作用のリスクも減らすことができます。

CBDを使った治療は、てんかんや多発性硬化症のような治りにくい病気や、慢性的な痛み、不安感、不眠といった症状にも効果が期待されています。こうした幅広い分野で使えるようにするためには、副作用をなるべく少なくし、最大限の効果を生み出す薬や治療法を開発することがとても大切です。バイオアベイラビリティが向上したCBD製剤は、まさにこうしたニーズに応える可能性を持っていると言えるでしょう。

ふだんの生活で利用するには

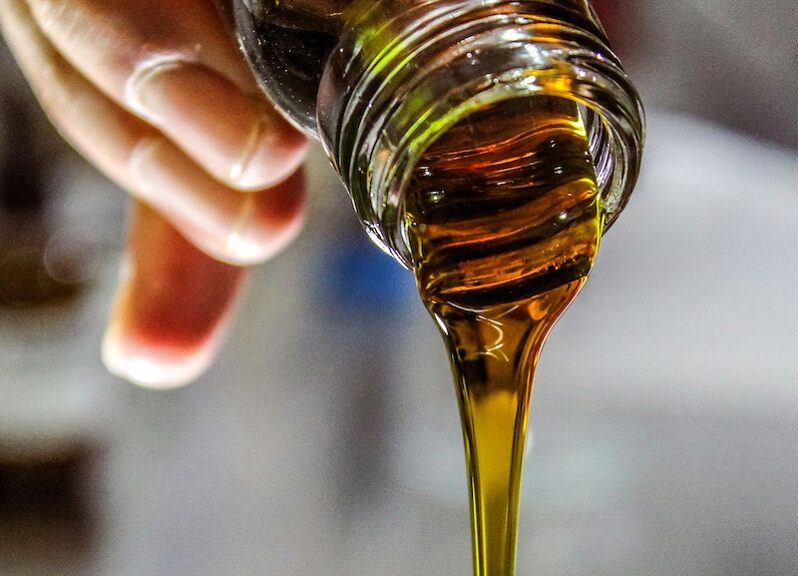

CBDは病気治療にだけでなく、「ストレスがたまっている」「なかなか眠れない」「なんとなく気分が落ち込む」といった、病院に行くほどではないけれど日常生活で困っているときにも役立ちます。吸収される率を上げる方法としては、オイルタイプを舌の下に垂らして使う「舌下投与」が一般的で、粘膜から直接吸収されるため短時間で効果を感じやすいとされています。また、最近ではナノ化技術を使って吸収しやすくした製品や、水に溶けやすいタイプのCBDも登場しています。

まとめ

今回は、CBDの力を最大限に活かすための研究についてご紹介しました。将来、こうした研究が実用化されれば、もっと多くの人がCBDの良さを実感し、より効果的な治療を受けられる時代がやってくるでしょう。

<参考資料>